La TNT a été découvert en 1863, par le chimiste allemand Julius Wilbrand.

Sa formule brute est : C7H5N3O6

Composition du Trinitrotoluène :

Le Toluène est un hydrocarbure atomique : un hydrocarbure est une molécule exclusivement composée d'atomes de Carbone et d'atomes d'Hydrogène.

Cependant, un hydorcarbure atomique présente un cycle avec une alternance formelle de liaisons simples et de liaisons doubles, appelé cycle benzénique.

Le Toluène est un solvant utilisé notamment dans le milieu industriel, et qui permet la dissolution d'huiles, de graisses et de résines. Il est extrait grâce a plusieurs méthodes différentes, notamment grâce au reformage catalytique, qui est une méthode permettant de transformer des molécules naphténiques en molécules aromatiques, ces dernières ayant un indice d'octane plus élevé (indice qui mesure la résistance d'un carburant lors de l'allumage d'un moteur) ; ce reformage catalytique se fait à haute température et à haute pression, et permet d'éliminer une partie des atomes d'hydrogène afin de transformer des molécules naphtalmiques en molécules benzéniques telles que le toluène. Il est créé dans le procédé d'extraction de l'essence. Sa purification finale se fait par distillation, ou extraction, procédés de séparation. Ce Toluène est ensuite nitré , par une réaction chimique; la nitration, qui permet d'introduire des groupements de nitro (NO2) dans une molécule. Nitrer un produit doit se faire avec des mesures de sécurité rigoureuses.

La nitration la plus courante pour les composés aromatiques, dont le Trinitrotoluène, est la nitration ionique : on y utilise le plus souvent de l'acide sulfurique (de formule H2SO4), à cause de son prix et de son efficacité, mélangé a de l'acide nirique. Ensuite, l'ion nitronium (ou groupement nitro), se fixe sur le cycle benzénique.

Réactifs du TNT

Cycle benzenique

II.Réactifs et réaction

Réaction du TNT

Le Toluène est une molécule qui fait partie de la famille des hydrocarbures comme précisé ci-dessus, ce qui implique qu'elle se consumme à l'approche d'une flamme, ou encore d'une très grande source d'énergie. Cette combustion entrainera un relachement de gaz, et la vitesse de ce relachement est décuplée lors de la réaction de décomposition du Trinitrotoluène, grace à l'action des groupement nitros introduits dans le Toluène. La combustion deviendra alors une détonation, et les gazs relachés lors de la réaction créeront l'ondede choc, et les flammes de la combustion initiale l'onde de combustion explosive.

L'équation de la réaction est: 2 C7H2N3O6 → 3 N2 + 5 H2O + 7 CO + 7 C

On observe que lors de la décomposiion du Trinitrotoluène, de la vapeur d'eau est liberée, mais également du monoxyde de carbone, une matière toxique qui peut aller jusqu'à causer la mort en trop grande quantité.

Réactifs nucléaires

Lorsque l’on parle de réactifs nucléaires, il faut discerner ceux utilisés pour la fission nucléaire et ceux pour la fusion nucléaire : ces réactions étant différentes, leurs réactifs le sont également. En effet la fission consomme plutôt des réactifs lourd et instable tel que l’uranium, tandis que la fusion est établie grâce à deux noyaux légers : le deutérium et le tritium.

- Abondance, situation de l’Uranium…

L’utilisation de la fission est réservé aux centrales électriques (nucléaires) et aux bombes A qui consomment tout deux de l’uranium, réactif le plus courant. Ce métal lourd et de couleur grise peut être trouvé à l’état naturel. Il est extrait du sous sol qui en contient près de 4millions de tonnes d’après les estimations. A noter que c’est mille fois plus que l’or. En France, les gisements de ce minerai sont principalement situés dans les massifs anciens, cependant les sites d’extraction sont abandonnés depuis 2001. Les centrales françaises sont alimentées aujourd’hui grâce au Canada, grand producteur et exportateur d’uranium.

- sa composition

Composé de près de 99,3% d’atome d’uranium (238U) et de 0,7 % d'uranium-235, ce métal, dit « naturel » dans ces proportions, ne peut pas être directement exploité pour la fission. En effet c’est l’isotope, présent en plus petite quantité, qui facilite le démarrage de la réaction en raison d’une instabilité plus importante. Dans les centrales nucléaires, il est nécessaire d’enrichir ce métal naturel. L’enrichissement a pour but d’ajouter des atomes d’uranium 235 afin qu’il constituent 3% de la matière fissible. Cependant dans une bombe atomique, seul l’isotope (U-235) est présent afin d’accélérer la réaction et plus précisément accumuler plus rapidement des neutrons.

- Ses caractéristiques

L’uranium, de numéro atomique 92, fait partie de la famille des actinides. Ce nom provient de l’actinium, métal lourd possédant des propriétés chimiques similaires à l’uranium d’après le tableau de Mendeleïev.

Le problème majeur de ces atomes est qu’ils ont une durée de vie très importante malgré leur instabilité. En effet la période de l’uranium 235, c’est-à-dire le temps nécessaire pour que la moitié d’un échantillon de ce noyau se désintègre naturellement (également appelée demi-vie), est d’environ 700 millions d'années et celle de l’uranium 238 est de 4,5 milliards d’années.

La désintégration étant la transformation spontanée d’un atome instable en un autre plus stable qui est radioactif ou non. Cela explique en parie les proportions réduites de certains isotopes de ces atomes.

Cette longue durée de vie est couplée avec la radioactivité qui varie selon les isotopes de l’uranium. Cependant, contrairement à ce que l’on peut pensé, ces noyaux sont peu radioactif. Ils émettent tout de même des rayonnements, principalement, alpha et gamma lorsqu’ils se désintègrent.

- La radioactivité gamma est la désexcitation des noyaux, résultant de la désintégration, qui cherchent à dissiper leur excédant d’énergie. Les propriétés de la matière définissent plusieurs états pour n’importe quels atomes, notamment des états d’excitation.

On parle d’un noyau excité lorsque celui-ci contient plus d’énergie que son état fondamental. Les atomes cherchant toujours à rester dans leur état fondamentale, ils se désexciter spontanément pour atteindre cet état. Ce phénomène se traduit par la diffusion d’énergie qui se propage, d’après Einstein, par paquet (les photons). Cette énergie forme un rayonnement électromagnétique. La différence avec les noyaux instables est la fréquence du rayonnement émit qui est très élevé et donne un rayonnement ultra-violet.

- la radioactivité alpha est l’expulsion de deux protons et de deux neutrons, c’est-à-dire un noyau d’hélium à très grande vitesse. Ce type de radioactivité est issu d’un excès de nucléons dans le noyau et à pour bute de rendre le noyau plus stable.

- Qu’est ce que le Deutérium et le Tritium ?

Ces deux éléments sont des isotopes de l’hydrogène, principalement sous forme de gaz à température ambiante. Le noyau de deutérium possède un neutron de plus et celui de Tritium en détient deux de plus que le noyau d’hydrogène. A noter que ces différences influent sur la masse et donc le poids. En effet le deutérium et le tritium sont respectivement deux et trois fois plus lourd que l’hydrogène. Cependant, la présence de neutrons supplémentaires n’altère pas le comportement de l’unique électron ni les propriétés chimiques (valence, température de fusion et ébullition etc.) des noyau.

Bleu : proton ; rose : neutron ; rouge : électron

- abondance et caractéristique particulière de ces isotopes

Le deutérium noter D ou encore 2H est un atome assez rare. Sa forme la plus abondante sur terre et dans l’univers est le deutérure d’hydrogène, c’est à dire un atome de protium (autre isotope de l’hydrogène) lier à un atome de deutérium. Ses proportions dans l’eau de mer sont d’environ 32,4g/m3. Il existe également de l’eau contenant du deutérium, elle est alors appelée eau lourde. Cette eau peu être « lourde », si l’oxygène est fixé à deux atome de deutérium, ou « demi-lourde », si seul un atome d’hydrogène est remplacé par du deutérium. De plus cette eau est légèrement plus dense et plus visqueuse (à cause de la masse du deutérium) que l’eau « ordinaire ». Grace à cette eau lourde, on extrait le deutérium qui servira pour la fusion nucléaire.

Le tritium noter T ou 3H est un atome instable. Sur terre, il est encore plus rare que le deutérium on dit qu’il est sous frome de trace. En effet, il est produit naturellement par les réactions nucléaire dans la haute atmosphère, entre les atomes d’azote, d’oxygène et le rayonnement cosmique, en faible quantité. La production est alors transformée à 99% en eau tritiée (eau dont un des atome d’hydrogène est remplacé par du tritium : HTO) qui est la forme la plus courante du tritium. Cette eau tritiée est ensuite intégré au cycle naturelle de l’eau : pluie, court d’eau, évaporation etc.

Le tritium est aussi produit de manière artificielle, principalement à cause du traitement des déchets radioactifs. Le problème du Tritium est sa radioactivité de type beta(-).

- Les rayonnements beta moins proviennent des atomes qui possèdent un nombre trop important de neutron et/ou de proton. Le noyau cherche donc à devenir stable. Pour y parvenir, un antineutrino électronique est expulsé ce qui effectue une transformation sur les nucléons: un neutron devient un proton. La charge générale du noyau est alors positive mais un atome étant neutre, un électron est rejeté par les forces électromagnétiques. Le noyau de tritium devient donc un noyau d’hélium 3.

Plaque d'uranium.

Réactions nucléaires

- Le principe de la fission nucléaire :

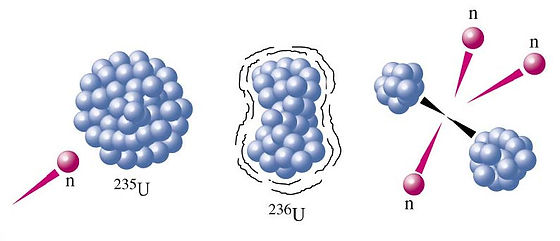

Cette réaction est au cœur du fonctionnement de la bombe atomique (bombe A). Afin de comprendre la fission, il faut d’abord s’intéresser à la désintégration de l’uranium. Pour les noyaux instables tel que celui-ci, elle est naturelle et a une certaine probabilité de survenir spontanément. La demi-vie de l’Uranium étant assez conséquente, cette probabilité est faible (surtout pour l'Uranium 238). Le but de la fission est d’augmenter cette probabilité en forçant ce phénomène. La technique découverte en 1938 consiste à bombarder un noyau d’uranium avec un neutron pour qu’il se scinde en deux autres noyaux. Le neutron est la particule idéale pour effectuer cette réaction puisqu’elle peut s’introduire sans trop de difficulté dans un noyau ; Si celui-ci devient instable et la réaction débute. Dès que le noyau est séparé, de l’énergie est libérée sous forme de chaleur et deux neutrons sont expulsés à grande vitesse. Ce sont ces neutrons qui perpétuent la réaction jusqu’à ce que tout l’uranium soit désintégré ou dispersé. On appelle cet « écho » une réaction en chaine.

Fission d'un atome d'Uranium 235

- calcul de l’énergie théorique de la fission

On précise que cette énergie est théorique puisqu’elle est libéréz par de l’uranium pur. De plus, Il existe beaucoup de combinaisons pour cette réaction puisque les noyaux créés dépendent de l’énergie des neutrons qui brisent le noyau.

Nous allons nous concentrer sur cet exemple :

Cette équation bilan indique que la fission de l’uranium 235 donne un atome de Krypton 94 et un atome de Baryum 139. On peut alors se poser la question suivante : d'où vient l’énergie de cette réaction ?

Afin d’y répondre, on estime rapidement la différence de masse entre les éléments grâce au calcul suivant :

Masse=Masse éléments initiaux - Masse éléments finaux

Les données des masses (aux valeur arrondies) étant:

mu = 234,99 u mKr = 93,89 u

mn = 1,0087 u mBa = 138,88 u

u est l’unité des masse atomiques: 1 u =1,6606x10-27

Donc : Masse = (mu + mn) – (mKr + mBa + 3mn) = 0,1933 u (les 3 neutrons sont du a la réaction de fission. Elle en dégage en moyenne 2,48.

On observe donc que la masse des atomes produits (et du neutron), est inférieure de 0,1933 u à celle de l’uranium (et du neutron). Einstein, grâce à sa formule E=m.c2, explique que la masse contient de l’énergie ,et comment la calculer si elle est libérée. On peut donc maintenant calculer cette énergie, sachant que la masse m est convertie en Kg et c est la célérité de la lumière. On simplifier les calculs, elle sera arrondie à 3x108 m/s.

Donc E = (0,1933x 1,6606x10-27) x (3x108)2= 2,8889x1011 joule

Pour bien se rendre compte de l’énergie libérée, on calcule celle pour 1g d’uranium pur :

La masse d’un noyau est de : 234x 1,6606x10-25 = 3,90x10-25

Et la masse de X noyau vaut : 0,001Kg

Donc X = 0,001/3,90x10-25 = 2,56x1021

Ainsi pour 1g d’uranium l’énergie dégagée est

E2 = 2,56x1021 x 2,8889x1011= 7,40x1010

Autrement dit, 74 milliards de joules sont libérés en utilisant 1g d’uranium. A titre de comparaison c’est 1 800 000 fois plus que du pétrole pour les mêmes quantités. En général, on mesure la puissance des bombes nucléaires avec une masse de T.N.T dont l’explosion serait équivalente. L’unité de mesure est exprimée soit en kilotonne (milliers de tonnes), soit en mégatonne (millions de tonnes). Par exemple, « little boy » lancée Hiroshima avait une puissance estime entre 12 et 13 kilotonnes.

- Fonctionnement d’une bombe A

Il y a deux manières pour qu’une bombe atomique explose :

La première fut utilisée dans la bombe nommée « little boy ». Elle était composée de deux compartiments séparés par un tube.

L’un contenait un cylindre d’environ 60% de la masse totale fissibles, soit 38Kg. C’est dans cet espace que la réaction débutait. L’autre contenait 26kg d’uranium, en 6 anneaux percés, protégés par une fine boite d’acier.

Ce compartiment était violemment propulsé sur le premier grace à un explosif puissant appelé cordite, afin d’atteindre la masse critique, c’est à dire la masse minimum de réactif pour effectuer une fission, et amplifier la réaction. Des réflecteurs de neutrons ont été ajoutés pour les canaliser et par conséquent augmenter les chances de fission.

1. Aileron stabilisateur

2. Fût en acier

3. Détonateur

4. Charge explosive (cordite)

5. Projectile en uranium 235, six anneaux

6. Entrées pour les instruments de mesure

7. Enveloppe de la bombe

8. Fusible et dispositif d'armement

9. Canon en acier d'environ 10 cm de diamètre et 2 mètres de long

10. Câbles d'armement

11. Fût de réception en acier

12. Cible en uranium 235, deux anneaux

13. Réflecteur en carbure de tungstène

14. Initiateur de neutrons

15. Antennes du radar Archie

16. Cavité destinée à recevoir le cylindre de sécurité en bore

Schéma de la bombe little boy (http://tpelittleboy.free.fr/grand_un.html)

Comme on peut le voir sur ce schéma, la bombe embarquait quelques systèmes de mesure, notamment un altimètre et un baromètre. Tout deux avaient pour fonction de mesurer l’altitude afin de déclencher la bombe au bon moment. Le baromètre était plutôt utilisé comme un système de secours; en cas de problème, il s’activait et mesurait la distance entre la bombe et le sol en captant les modifications de pression atmosphérique. Une fois une altitude de 580 mètres atteinte, la cordite déclenche le mécanisme de la bombe A.

Le second protocole fut utilisé dans la bombe surnommée « fatman » à cause de sa taille beaucoup plus importante que la précédante (little boy) et sa forme sphérique. Cet aspect de la bombe est utilisé pour focaliser l’onde de choc, produite par des explosifs répartis sur la couche externe de la sphère, vers le centre de la bombe. Ceux-ci sont équipés d’un détonateur, relié entre eux et déclenché électriquement. Le centre est occupé par la matière fissible: sur cette bombe, le plutonium.

Le métal lourd se retrouve comprimé grâce a l’onde de choc et la pression qu’elle produit, pour finalement imploser et générer la fission.

1) fusible AN 219

2) antennes de radar Archie

3) batteries utilisées pour lancer l'explosion

4) X-Unit, unité de mise à feu placée près des

explosifs conventionnels (

5) charnière destinée à fixer l’enveloppe de

la bombe

6) lentille pentagonale d'explosif (12 unités)

7) lentille hexagonale d'explosif (20 unités)

8) queue de la bombe en aluminium

9) enveloppe sphérique de 140 cm de

Diamètre

10) cônes qui contenaient la boule

11) enveloppe de lentilles explosives

12) empilement de couches de matière fissile

(Initiateur de neutrons)

13) radars, baromètres et temporisateurs

Schéma de la bombe fatman, (http://fr.wikipedia.org/wiki/Fat_Man)

Cette bombe possédait les mêmes équipements que sont ainée et fut larguée 30 mètres plus haut. Elle atteignit une puissance de 20 kilotonnes.

- principe de la fusion nucléaire

Comme son nom l’indique, cette réaction vise à fusionner deux noyaux. Cependant la fusion est beaucoup plus difficile à réaliser que la fission puisqu’elle doit « vaincre » la répulsion magnétique. En effet, lorsque deux noyaux (chargés positivement) sont rapprochés, ils se repoussent spontanément à cause de leur charge de même signe. Le seul moyen connu pour réaliser cette réaction est de chauffer à des températures extrêmes (plusieurs milliers de degrés) deux noyaux légers tel que le tritium et le deutérium. Le fait d’augmenter la température d’un corps, donne une énergie de déplacement dite cinétique aux atomes. A force de se déplacer dans toutes les directions et de se percuter, la force électromagnétique (qui définit les phénomènes d’attraction et de répulsion dans un atome) n’est plus assez puissante pour compenser le rapprochement des noyaux. On assiste alors à une fusion nucléaire.

Pendant cette fusion, les noyaux tentent de s’agréger, ce qui fait intervenir une autre force: l’interaction fondamentale forte. C’est elle qui se charge de maintenir les protons dans le noyau. Cependant, celui qui est produit n’est pas très stable, il émet donc un neutron qui est dissipé en chaleur.

L’énergie ainsi libérée est environ cinq fois plus élevée que pour la fission.

- fonctionnement de la bombe H

La bombe que nous allons étudier avait pour nom de code « Ivan » mais de nos jours, elle est connue sous le surnom donné par les Américain « Tsar bomba », qui signifie en français : reine des bombes.

Elle était initialement compsée de 3 étages : fission, fusion, fission et était prévue pour atteindre les 100 mégatonnes. Cependant, jugée trop dangereuse à cause des retombées radioactifves mondiales, le 3ème étage fut supprimé, ce qui limita sa puissance à 50 mégatonnes. Amorcée par le même mécanisme que la bombe Fatman, la fission servait à déclencher la réaction de fusion puisque c’était le seul moyen de parvenir à une température assez élevée. Le Deutérium et le Tritium quant à eux, étaient contenus dans un cylindre d’uranium, lui même entouré de polystyrène (matériau isolant). Cette matière fissible en plus augmenta la puissance de la bombe. Pour optimiser l’énergie au maximum, les parois étaient couvertes de réflecteurs.

On a donc une bombe qui explose en 4 étapes :

-

B) la réaction de fission est lancée: augmentation de pression qui comprime les élément fissibles.

-

C) les rayonnement de la bombe A sont concentrés et commencent à réagir avec l’uranium.

-

D) et E) le première étage explose libérant davantage de chaleur ce qui entraine la réaction de fusion et la libération de toute l’énergie.